Depuis la plus haute Antiquité, plusieurs civilisations brillantes ont vu le jour et se sont épanouies sur le territoire actuel de l’Iran.

Ces vagues successives ont imprégné le pays d’une richesse archéologique et culturelle inestimable qui reste encore à découvrir.

NB : cliquez sur les images pour lire les légendes et voir les agrandissements.

Des siècles de civilisation nous regardent !

Les plateaux iraniens ont le privilège d’avoir accueilli les plus anciennes civilisations humaines. De Suse à Persépolis, c’est toute une histoire de l’humanité qui s’est écrite sur ces terres arides. La région a en effet vu passer et parfois s’établir nombre d’envahisseurs : citons les Assyriens et leurs successeurs, les Perses du fameux Darius qui construisit les plus admirables palais de l’Antiquité, à Persépolis.

Mais suite à la visite destructrice d’Alexandre le Grand, cette ville dédiée à la représentation du Chah in Chah (le « Roi des Rois ») ne survécut dès lors que dans les mémoires, supplantée des siècles plus tard par la splendeur des monuments construits par les souverains chiites pour adorer Dieu ou simplement embellir leurs villes.

Mais suite à la visite destructrice d’Alexandre le Grand, cette ville dédiée à la représentation du Chah in Chah (le « Roi des Rois ») ne survécut dès lors que dans les mémoires, supplantée des siècles plus tard par la splendeur des monuments construits par les souverains chiites pour adorer Dieu ou simplement embellir leurs villes.

C’est par la volonté de l’un d’entre eux, Châh Abbâs Ier le Grand, que la cité d’Ispahan s’est embellie d’édifices plus prestigieux les uns que les autres qui en font « la plus grande et la plus belle ville de tout l’Orient » (Jean Chardin, Voyage en Perse, XVIIIe siècle).

Aujourd’hui, des monastères arméniens du nord aux ruines de terre de la cité de Bam, malheureusement bien détériorée par le tremblement de terre de 2003, ce ne sont pas moins de vingt sites sur la liste du patrimoine de l’Unesco.

Experts en architecture, les habitants le sont aussi dans des domaines moins imposants comme l’art du tapis qui, pendant des siècles, a fait la renommée du pays au-delà de ses frontières et qui reste aujourd’hui sa spécialité artisanale la plus aboutie.

Au plaisir des archéologues

Rien ne destinait Jane Dieulafoy à devenir une figure de l'archéologie !

Mais, à peine sortie du couvent où elle a été élevée, elle rencontre Marcel Dieulafoy et tous deux s'embarquent pour la Perse en 1881, au moment même où les grandes expéditions scientifiques sont lancées dans le pays.

Mais, à peine sortie du couvent où elle a été élevée, elle rencontre Marcel Dieulafoy et tous deux s'embarquent pour la Perse en 1881, au moment même où les grandes expéditions scientifiques sont lancées dans le pays.

Le scientifique a trouvé son double : rapidement, Jeanne parle la langue du pays, s'habille en homme, se coupe les cheveux pour plus de commodité et dirige les équipes de fouilles dans les ruines de Suse. Son enthousiasme finit par payer avec la découverte des miettes de la fameuse frise des archers achéménides qui fait aujourd'hui la fierté du musée du Louvre.

Pas de bas-reliefs comme à Persépolis, mais des morceaux de briques moulées recouvertes de glaçure haute en couleurs.

Pas de bas-reliefs comme à Persépolis, mais des morceaux de briques moulées recouvertes de glaçure haute en couleurs.

Après une reconstitution minutieuse, Marcel Dieulafoy vit apparaître un défilé de guerriers en robe de cour perse qu'il identifia aux Immortels, la garde personnelle de Darius évoquée par Hérodote et décrite ainsi par l'historien Quinte-Curce : « Il n'en était aucun pour qui l'opulence barbare eût étalé plus de profusion : les uns avaient des colliers d'or, les autres des robes toutes brodées du même métal, et des tuniques à manches, ornées encore de pierres précieuses » (Histoires, Ier siècle ap. J.-C.).

Le successeur des Dieulafoy, l’excentrique Jacques de Morgan, ne se contente pas de mettre à jour le célèbre code d’Hammourabi, à Suse, mais obtient pour la France le monopole des fouilles, ce qui explique qu’aujourd’hui le musée du Louvre soit plus riche que celui de Téhéran.

« D’irréalisables splendeurs de féerie »

Le voyageur arpentant l’Iran peut avoir parfois l’impression de voir la vie en bleu : c’est en effet de cette couleur que sont couverts la majorité des mosquées et mausolées iraniens édifiés après le XIe siècle.

Délaissant les briques crues, les architectes ont alors profité des progrès de la céramique pour ajouter sur les murs une couche de faïence jaune, symbole de la lumière de Dieu, mais surtout bleue, de la couleur du Ciel, de ces « tons bleus, si puissants et si rares que l’on songe à des pierres fines, à des palais en saphir, à d’irréalisables splendeurs de féerie » (Pierre Loti).

Délaissant les briques crues, les architectes ont alors profité des progrès de la céramique pour ajouter sur les murs une couche de faïence jaune, symbole de la lumière de Dieu, mais surtout bleue, de la couleur du Ciel, de ces « tons bleus, si puissants et si rares que l’on songe à des pierres fines, à des palais en saphir, à d’irréalisables splendeurs de féerie » (Pierre Loti).

D’abord simples figures géométriques puis mosaïques complexes, les motifs se font de plus en plus inventifs à l’époque de la gloire d’Ispahan (XVIe siècle) au point d’apparenter murs et coupoles à de véritables tapis de pierre.

Dans la Shiraz du XIXe siècle, on abandonne quelque peu le bleu pour les variétés de rose et les motifs de fleurs ou d’oiseaux qui apportent une grande douceur aux bâtiments. Mais si la décoration change, l’architecture des mosquées reste fidèle aux grands principes d’un art né à Médine, puisque c’est la maison du Prophète qui servit de modèle.

Dans la Shiraz du XIXe siècle, on abandonne quelque peu le bleu pour les variétés de rose et les motifs de fleurs ou d’oiseaux qui apportent une grande douceur aux bâtiments. Mais si la décoration change, l’architecture des mosquées reste fidèle aux grands principes d’un art né à Médine, puisque c’est la maison du Prophète qui servit de modèle.

On retrouve donc en Iran le modèle de la mosquée arabe, dont le prototype est celle de Damas, mais associée à des éléments d’influence parthe, comme l’iwan, salle voûtée ouverte sur l’extérieur.

S’inspirant également des palais sassanides, les constructeurs imaginèrent des cours à quatre iwans ouvrant vers les salles de prières, pour recréer en réduction l’harmonie de l’univers. L’originalité des mosquées persanes tient également à l’importance donnée à la coupole, véritable seconde voûte céleste et exploit architectural.

S’inspirant également des palais sassanides, les constructeurs imaginèrent des cours à quatre iwans ouvrant vers les salles de prières, pour recréer en réduction l’harmonie de l’univers. L’originalité des mosquées persanes tient également à l’importance donnée à la coupole, véritable seconde voûte céleste et exploit architectural.

Elle est parfois construite à partir du procédé de la double coque qui permet à celle de la mosquée de l’Imam à Ispahan d’atteindre à l’extérieur les 54 mètres.Plus loin, la coupole turquoise du mausolée Shâh Cherâgh (« Roi de lumière ») de Shiraz étonne davantage par sa forme de bulbe, dont la fragilité lui a valu d’être restaurée à plusieurs reprises.

Elle est parfois construite à partir du procédé de la double coque qui permet à celle de la mosquée de l’Imam à Ispahan d’atteindre à l’extérieur les 54 mètres.Plus loin, la coupole turquoise du mausolée Shâh Cherâgh (« Roi de lumière ») de Shiraz étonne davantage par sa forme de bulbe, dont la fragilité lui a valu d’être restaurée à plusieurs reprises.

Notons que le gouvernement iranien a depuis quelques années mis en place une politique de valorisation de son patrimoine qui permet à tous, Iraniens et étrangers, de profiter de ces monuments d’exception.

Les bons génies du bricolage et des sciences

Région aride aux cours d’eau modeste, l’Iran ne pouvait que placer l’irrigation au centre de ses préoccupations. Héritiers du système mésopotamien qui avait développé un riche réseau de canaux et réservoirs, les Perses de l’Antiquité ne purent développer agriculture et jardins qu’en reprenant à leur compte le système du qanât (depuis le VIIIe siècle av. J.-C.), long canal souterrain diffusant l’eau des montagnes, et reconnaissable à la surface par les bourrelets de terre formés par les puits.

Dans les années 1950, on estime qu’on leur devait près de 75 % de l’eau utilisée ! Après avoir réglé le problème de l’eau, les habitants s’attaquèrent à celui de la chaleur et mirent au point aussi bien de gigantesques glacières (yakhdân) que d’originaux systèmes de climatisation. Ces bâdgir (« attrape-vent »), ou tours du vent, relèvent d’un système simple et astucieux : à leur sommet, des ouvertures capturent les vents avant de les diffuser dans l’habitation.

Dans les années 1950, on estime qu’on leur devait près de 75 % de l’eau utilisée ! Après avoir réglé le problème de l’eau, les habitants s’attaquèrent à celui de la chaleur et mirent au point aussi bien de gigantesques glacières (yakhdân) que d’originaux systèmes de climatisation. Ces bâdgir (« attrape-vent »), ou tours du vent, relèvent d’un système simple et astucieux : à leur sommet, des ouvertures capturent les vents avant de les diffuser dans l’habitation.

Ces cheminées d’un genre nouveau font la personnalité de nombre de villes, notamment celle de Yazd qui n’a que récemment cédé aux joies de la climatisation moderne.

Ces cheminées d’un genre nouveau font la personnalité de nombre de villes, notamment celle de Yazd qui n’a que récemment cédé aux joies de la climatisation moderne.

Adeptes des sciences appliquées, les Persans se sont aussi adonnés aux sciences pures en mettant à profit l’héritage grec : c’est ainsi que l’algèbre aurait été créée par al-Khwârazmi (IXe siècle) dont le nom est à l’origine de celui d’algorithme.

Mais c’est surtout dans le domaine de la médecine que les savants de la région se firent connaître en Occident sous le patronage du premier d’entre tous, Ibn Sina. Connu en Europe sous le nom d'Avicenne (980-1037), ce médecin et « Prince des philosophes » rédigea plus d'une cinquantaine d'ouvrages de sciences et de philosophie, étendant son influence sur tout le Vieux Continent qui resta plongé dans son Canon de la médecine jusqu'au XVIIIe siècle.

Les roses des paradis

Est-ce en souvenir de leurs origines nomades que les Iraniens n’aiment rien tant que se rassembler sur un bout de pelouse, au milieu des fleurs ? Il faut dire que le jardin est une tradition persane, héritée de la Mésopotamie et de son savoir-faire en matière d'irrigation.

Les Achéménides (VIe-IVe siècles av. J.-C.) ont poursuivi la tradition en créant au cœur de leurs palais des lieux d’agrément appelés en grec paradeisos, mot qui a donné notre « paradis ».

Les Achéménides (VIe-IVe siècles av. J.-C.) ont poursuivi la tradition en créant au cœur de leurs palais des lieux d’agrément appelés en grec paradeisos, mot qui a donné notre « paradis ».

À l’ombre des hauts arbres, ce sont en priorité les roses qui s’épanouissent, notamment dans la ville de Shiraz dont la douceur de vivre a été chantée par les deux plus grands poètes du pays, Saadi et Hafez. N’ont-ils pas intitulé leurs œuvres « Jardin des Roses », golestân ou bustân ?

Symbole de la beauté divine, cette fleur est aussi celle que le soufi doit aller cueillir au milieu des épines. Accompagnée d’oiseaux dans les palais, on la trouve également dans les mosquées ou sur les tapis auprès de l’inévitable boteh, motif rappelant une goutte ou une larme qui serait dérivé de la forme du cyprès, symbole d’éternité dans la religion zoroastrienne.

Jouissant d’un grand succès en Inde, il est parvenu en Europe par le biais des Anglais qui le baptisèrent paisley, d’après le nom d’un centre de textile écossais, et en couvrirent leurs tissus en cachemire.

Havre de paix au milieu de terres désertiques, le jardin persan est devenu, sous le visage moderne du parc, un espace de liberté indispensable à toutes les générations qui aiment à s'y retrouver autour d'un pique-nique.

« De grand matin je m’en fus au jardin cueillir une rose.

Soudain me vint à l’oreille la voix du rossignol.

Le pauvre comme moi était pris d’amour pour une rose

Et par son cri de détresse jetait le tumulte au parterre.

Je tournais en ce parterre et ce jardin ; d’instant en instant

Je songeais à cette rose et à ce rossignol.

La rose était devenue compagne de la beauté, le rossignol l’intime de l’amour,

En lui nulle altération, en l’autre nulle variation.

Quand la voix du rossignol eut mis sa trace en mon cœur,

Je changeai au point que nulle patience ne me resta.

En ce jardin tant de roses s’épanouissent, mais

Personne n’a cueilli une rose sans le fléau de l’épine.

Hafez, du monde en sa rotation n’espère l’apaisement :

Il a mille défauts et n’a pas une faveur ! »

Hafez, Le Divân (XIVe siècle).

La poésie persane

Renommée dans le monde entier, la poésie persane fut d'abord consacrée à la gloire des souverains.

Il ne fallut pas moins de 30 ans à Firdousi (932-1020) pour rédiger le Livre des rois (Chah Nameh) où l'on croise les hommes forts qui ont modelé le pays avant la conquête arabe.

Il ne fallut pas moins de 30 ans à Firdousi (932-1020) pour rédiger le Livre des rois (Chah Nameh) où l'on croise les hommes forts qui ont modelé le pays avant la conquête arabe.

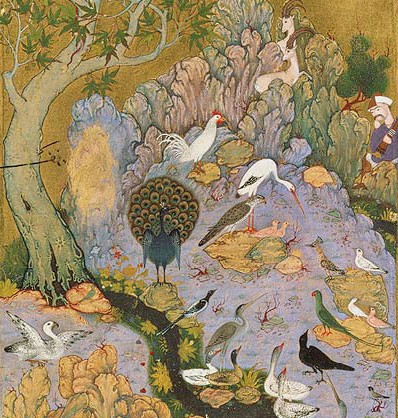

Plus pacifique, La Conférence des oiseaux publiée par le soufi Attar (« l'apothicaire ») en 1177, raconte le voyage d'un groupe de volatiles, partis à la recherche d'un roi qui n'est finalement que l'émanation d'eux-mêmes.

Écrite moins d'un siècle plus tard, Le Grand Divân (« recueil ») est une œuvre mystique de Roumi (Djalâl ad-Dîn Rûmî), fondateur de l'ordre des derviches tourneurs au XIIIe siècle, que Maurice Barrès présentait ainsi : « grand poète, aimable, harmonieux, étincelant, exalté ; un esprit d’où émanent des parfums, des lumières, des musiques, un peu d’extravagance, et qui, rien que de la manière dont sa strophe prend le départ et s’élève au ciel, a déjà transporté son lecteur » (Une Enquête au pays du Levant, 1923).

Mais en Occident c'est surtout Saadi (1200-1291) qui a marqué les esprits : ses fables, par exemple, n'ont-elles pas inspiré Jean de la Fontaine ?

Mais en Occident c'est surtout Saadi (1200-1291) qui a marqué les esprits : ses fables, par exemple, n'ont-elles pas inspiré Jean de la Fontaine ?

Maître de l'ode courte, il s'illustra dans le genre moralisant, passant du vers à la prose pour célébrer dans une langue simple mais virtuose l'amour et la générosité dans Le Boustân (Le Verger, 1256) puis Le Golestân (Le Jardin des roses, 1259).

Les Romantiques lui rendront hommage, à l'exemple de Victor Hugo qui le cite dans ses Orientales, ou de Goethe qui clôt son Divan occidental-oriental (1827) par un quatrain du poète de Shiraz.

L'écrivain allemand était également grand admirateur de Hafez (« Celui qui connaît le Coran par cœur »), poète lyrique du XIVe siècle dont le Divân reste toujours une œuvre-clé de la culture iranienne, jusque dans les milieux populaires.

C'est ainsi que, pour connaître l'avenir, il est de tradition d'ouvrir le Divân au hasard et de se laisser guider par les mots de Hafez.

Ces vers (en anglais) de Saadi se trouvent à l'entrée de l'immeuble des Nations-Unies, à New-York :

« Les hommes sont membres les uns des autres,

et créés tous de même matière,

si un membre s’est affligé les autres s’en ressentent :

Celui qui n’est touché du mal d'autrui

ne mérite d’être appelé homme »

(traduction d'André du Ryer, orientaliste français du XVIIe siècle).

L’art du livre

Peu de peuples ont donné une importance plus grande à l’art de l’enluminure.

Même si ses spécialistes étaient moins renommés que les calligraphes, qui n’hésitaient pas à signer leurs œuvres, ils ont participé magnifiquement à la diffusion de la culture persane.

Même si ses spécialistes étaient moins renommés que les calligraphes, qui n’hésitaient pas à signer leurs œuvres, ils ont participé magnifiquement à la diffusion de la culture persane.

On en trouve les plus beaux exemples dans les ouvrages de poésie, d’Histoire ou mêmes de sciences qui n’étaient pas frappés de l’interdit religieux de représenter des êtres animés.

Exécutés à même le livre, ou plus souvent sur une page collée ensuite à l’intérieur, ces dessins ou peintures de petites dimensions, toutes en délicatesse, sont notamment caractérisés par l’absence de perspective et d’ombres, et donc le désintérêt pour une reproduction fidèle de la réalité. Ils ont d’abord été fortement influencés par la présence mongole (XIIIe siècle) qui fait connaître aux artistes locaux la technique picturale chinoise.

Les commandes viennent essentiellement des riches dignitaires, à l’image de Rashid al-Din, médecin et vizir de la cour mongole à Tabriz au début du XIVe siècle, et auteur d’une gigantesque Histoire universelle (Jami al-tawarikh) qui marque le début de la tradition des livres précieux. Comprenant l’importance du mécénat et de la création de ses objets de prestige, il s’attacha en effet à développer de véritables ateliers-bibliothèques consacrés uniquement à cette tache.

Au XVe siècle, les Timourides vont poursuivre cette tradition, permettant à des peintres comme Behzad d’atteindre le sommet de leur art en renouvelant la composition mais aussi les thèmes : si le décor est toujours privilégié, désormais les petites gens représentées dans leur quotidien y ont aussi leur place.

Au XVe siècle, les Timourides vont poursuivre cette tradition, permettant à des peintres comme Behzad d’atteindre le sommet de leur art en renouvelant la composition mais aussi les thèmes : si le décor est toujours privilégié, désormais les petites gens représentées dans leur quotidien y ont aussi leur place.

C’est un prince-artiste, Ebrahim Mirzâ, qui marque le XVIe siècle en privilégiant les scènes galantes baignant dans une ambiance idyllique, sans pour autant délaisser les portraits, spécialité où s’illustrera au milieu du XVIIe siècle Reza Abbassi avec ses représentations de jeunes gens délicats.

Aujourd’hui l’art du dessin est toujours bien vivant en Iran, comme le montrent les nombreuses et parfois très grandes fresques qui s’invitent sur les murs des villes, à la gloire des dirigeants, des soldats « martyrs » ou des poètes.

« Une goutte de pluie un jour

Tomba d'un nuage.

Elle eut honte d'elle-même

Voyant comme la mer est large,

Se disant : « Qui suis-je, moi,

Là où mer il y a ?

Si elle est, elle, alors moi

Je ne suis pas ! »

Comme elle se vit

D'un œil si humble,

Une nacre en son flanc

De sa quintessence la nourrit.

Son destin la fit parvenir

A ce rang élevé

Où elle devint une perle royale,

Renommée

Parce qu'elle eut le front bas,

Elle obtint la hauteur,

Elle devint tout être

En frappant à la porte du non-être. »

Saadi (Le Boustân, 1256)

Sur la route de la découverte

Voici quelques-uns des sites emblématiques de l’Iran :

- les sites élamites : Suse, une des plus anciennes villes de l’humanité (XXe siècle av. J.-C.), est devenue célèbre grâce à ses frises colorées des Archers, datées du règne de Darius, que l’on peut admirer désormais au Louvre. Mais c’est à Chogha Zanbil que l’on peut voir une des rares ziggourats iraniennes (XIIe siècle av. J.-C.).

- les Tours du silence des Zoroastriens : ces inquiétantes tours, encore visibles dans la région de Yazd, furent longtemps utilisées par les adeptes de Zoroastre.

- les Tours du silence des Zoroastriens : ces inquiétantes tours, encore visibles dans la région de Yazd, furent longtemps utilisées par les adeptes de Zoroastre.

Ce prophète du VIIe siècle avant J.-C. donna naissance à une des plus vieilles religions de l’humanité, toujours vivante de nos jours en Iran. Les familles venaient y livrer aux rapaces les corps de leurs défunts, pour ne pas souiller la terre.

- Pasargades : de la ville fondée par Cyrus le Grand au VIe siècle av. J.-C., il ne reste guère que quelques ruines sur lequel veille toujours le tombeau du Roi des Rois. Devant ce tombeau, deux siècles plus tard, vint se recueillir Alexandre le Grand, peut-être impressionné par cette inscription : « Homme, je suis Cyrus, fils de Cambyse, fondateur de l'Empire perse et souverain de l'Asie. Ne m'envie pas ma tombe ! »

- Persépolis : construits sur une immense esplanade artificielle de 13 hectares, les palais royaux de « la ville des Perses » font partie des merveilles de l’humanité tant sont imposantes leurs ruines et délicats leurs bas-reliefs représentant les longues processions des peuples de l’empire.

- Naqsh-e Rostam : Darius est inhumé dans une de ces tombes royales achéménides taillées dans la paroi à 22 mètres du sol, en forme de croix. Elles sont accompagnées d'une inscription en trois langues qui rappelle au monde entier la puissance de Darius :

- Naqsh-e Rostam : Darius est inhumé dans une de ces tombes royales achéménides taillées dans la paroi à 22 mètres du sol, en forme de croix. Elles sont accompagnées d'une inscription en trois langues qui rappelle au monde entier la puissance de Darius :

« Je suis Darius Ier, le grand roi, roi des rois, rois des contrées, maîtres de peuples divers, roi de cette grande et large terre […]. Si tu penses que les contrées dominées par Darius étaient peu nombreuses, regarde l'image de ceux qui supportent mon trône. Alors tu les connaîtras, et tu sauras que la lance de l'homme perse a pénétré au loin ».

- Na’in : située aux portes du désert, cette ville garde de son riche passé une des premières mosquées de la région, la mosquée du Vendredi (Ve siècle)

- Alamut : ce piton continue à fasciner les amateurs d'histoires fortes qui aiment à se rappeler la légende du « Vieux de la montagne » qui a développé sa secte des Hashashins (XIe siècle).

- Tabriz : il ne reste que quelques traces de la magnifique parure d'émail, malheureusement bien détériorée par les tremblements de terre, qui couvrait autrefois la célèbre Mosquée bleue.

- Ispahan : la splendeur de cette ville, qu’on disait fondée par le petit-fils de Noé, est née de la volonté de Chah Abbas qui en fait en 1598 sa capitale.

- Ispahan : la splendeur de cette ville, qu’on disait fondée par le petit-fils de Noé, est née de la volonté de Chah Abbas qui en fait en 1598 sa capitale.

La place de l’Imam, surnommée « l’image du monde » est alors sortie de terre, entourée de boutiques et encadrée des splendides mosquées de l’Imam (1611), mosquée Sheikh Lotfollah et palais Ali Qâpu (la « Haute porte ») dont la salle de musique est recouverte de panneaux de stuc en forme de flacons.

Plus loin s’élèvent la mosquée du Vendredi, fruit harmonieux de toute l'histoire de l'architecture du pays, et le palais Chehel Sotun (« des Quarante Colonnes ») dont les fresques de la salle du trône s'apparentent à des miniatures. Citons encore le pont-barrage Si-o-Seh Pol (« le Pont aux 33 arches »), long de 300 mètres, et son cousin le pont Khâdju, à deux niveaux. À la même époque a été construite l’église arménienne de Vank aux riches peintures.

- Shiraz : cité des roses et des rossignols, Shiraz a été chantée par les poètes Hafez et Saadi dont les tombeaux sont devenus lieux de pèlerinage. On retrouve ces mêmes fleurs omniprésentes sur les murs de l'étonnante mosquée Nasir al-Molk (1888) aux vitraux bariolés. On peut aussi pousser les portes des anciens palais privés comme celui de Nârendjestân-Qavâm dont les murs revêtus de miroirs renvoient le reflet des fleurs du jardin central

- Téhéran : développée dans les années 50 et 60, l'actuelle capitale du pays est une grande ville de peu de charme mais qui renferme des trésors, notamment dans son Musée national qu’apprécieront les amateurs d’archéologie. Pour les amateurs de grosses pierres brillantes préféreront le Musée des Joyaux de la couronne qui protège entre autres le Darya-ye Nur (« la mer de lumière »), diamant de 182 carats, un globe terrestre dont les 40 kg sont en partie composés de 50 000 joyaux, ainsi que les parures de couronnement du dernier chah et de son épouse Farah Pahlavi.

En 1900, l'officier et écrivain Pierre Loti décide de revenir d'Inde en traversant la Perse. Arrivé à Ispahan, il se rend dans un palais en ruine qui offre une vue originale sur la ville...

« [Le palais] est ouvert sur un tableau lointain, plus merveilleux en vérité que toutes les ciselures du monde : dans l'éclat et dans la lumière, c'est un panorama d'Ispahan, choisi avec un art consommé ; c'est la ville de terre rose et de faïence bleue, déployée au-dessus de son étrange pont aux deux étages d'arceaux ; coupoles, minarets et tours de la plus invraisemblable couleur, miroitant au soleil, en avant des montagnes et des neiges. Tout cela, vu de la somptueuse pénombre rouge et or où l'on est ici, et encadré dans cette ogive, a l'air d'une peinture orientale très fantastique, d'une peinture transparente, sur du vitrail.

Et il n'y a plus personne pour regarder cela, qui dut charmer jadis des yeux d'empereurs ; le petit marchand de thé, à l'entrée, n'a pas même de clients. Sous les beaux plafonds prêts à tomber en poussière, je reste longuement seul, pendant qu'un berger tient mon cheval dans la cour, parmi les ronces, les coquelicots et les folles avoines. » (Vers Ispahan, 1904)

Bibliographie

Yves Korbendau, Iran aux multiples visages, ACR éditions, 2000,

Mohammad-Reza Djalili et Thierry Kellner, L’Iran en 100 questions, éd. Taillandier, 2016,

Patrick Ringgenberg, Guide culturel de l’Iran, 2016,

Orient, mille ans de poésie et de peinture, 2009, éd. Diane de Selliers.

Iran, le pays aux mille et un trésors

Iran, le pays aux mille et un trésors

Vos réactions à cet article

Recommander cet article

Aucune réaction disponible