Le syndicalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui a moins de deux siècles d'existence. Il est né en Angleterre avec la révolution industrielle et la formation d'une classe ouvrière. Il a obtenu droit de cité à la fin du XIXe siècle dans la plupart des pays occidentaux.

En France, l'empereur Napoléon III a accordé en 1864 le droit de grève et d'association aux ouvriers mais c'est seulement vingt ans plus tard, sous la IIIe République, qu'ont été légalisés les syndicats, par la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884.

En butte à la méfiance de la classe politique, à la différence de leurs homologues britanniques et allemands, ces syndicats vont être livrés à l'extrême-gauche anarchiste et s'abandonner à l'illusion du grand soir révolutionnaire.

Syndicats et Bourses du Travail donnent naissance à la première confédération

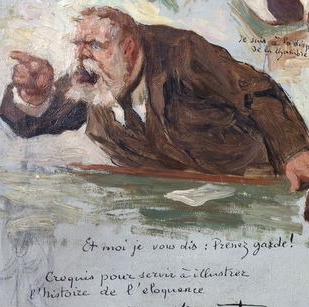

Après les troubles de la Commune, la gauche républicaine qui a pris le pouvoir se détourne ostensiblement de la classe ouvrière. Le fougueux Léon Gambetta peut déclarer au Havre, le 18 avril 1872 : « Croyez qu'il n'y a pas de remède social, car il n'y a pas une question sociale. »

Des syndicats se développent malgré tout dans les grandes usines et l'on en compte bientôt un demi-millier. En 1879 naît la première fédération nationale professionnelle, celle des chapeliers, suivie deux ans plus tard par celle du Livre puis en 1883 par celle des mineurs. Sous la présidence de Jules Grévy, la majorité parlementaire se résout à légaliser leur existence.

Le syndicalisme accélère sa croissance sous l'impulsion de socialistes d'obédience marxiste et de militants chrétiens inspirés par l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII.

Par ailleurs, dans une optique libérale, le Conseil municipal de Paris inaugure le 3 février 1887 la première Bourse du Travail française. Il doit s'agir d'un lieu où chômeurs et employeurs peuvent se rencontrer et faire affaire selon la loi de l'offre et de la demande.

Dans les mois suivants, d'autres Bourses du Travail sont fondées à Nîmes, Marseille... On en compte bientôt près d'une centaine en France (et aussi en Belgique). En février 1892 est constituée une Fédération nationale des Bourses du Travail de France et des colonies. Elles bénéficient d'un financement public important et leur gestion est déléguée aux syndicats. Elles accueillent des sociétés d'entraide sociale, ce qui leur vaut d'être aussi appelées Maisons du Peuple. Très vite, les socialistes y voient un outil pour diffuser leurs idées parmi les ouvriers.

Le pouvoir politique, inquiet de la tournure des événements, replace la Bourse du Travail de Paris sous la tutelle du préfet. Les syndicats se soumettent pour ne pas perdre leurs subventions. Cette addiction à l'argent public est la maladie infantile du syndicalisme français, dont il souffre plus que jamais un siècle après...

Le pouvoir politique, inquiet de la tournure des événements, replace la Bourse du Travail de Paris sous la tutelle du préfet. Les syndicats se soumettent pour ne pas perdre leurs subventions. Cette addiction à l'argent public est la maladie infantile du syndicalisme français, dont il souffre plus que jamais un siècle après...

La Fédération nationale échappe quant à elle à la tutelle de l'État et défie même celui-ci en portant à sa tête en 1895 un jeune militant anarchiste, Fernand Pelloutier (24 ans), lequel a rejeté le terrorisme façon Ravachol au profit de l'action militante.

La même année, la Fédération nationale des Bourses du Travail se rapproche de la Fédération des syndicats pour fonder à Limoges la Confédération Générale du Travail (CGT). Il s'agit de la première union nationale de syndicats, qui inclut notamment la Fédération du Livre et la Fédération des cheminots.

Au congrès de Montpellier, en 1902, les Bourses du Travail se transforment en unions départementales multiprofessionnelles et se fondent au sein de la CGT. Celle-ci se dote ce faisant de structures fédérales solides et de réels moyens d’action.

Ses effectifs bondissent à plus de cent mille membres sous l’impulsion de son secrétaire général Victor Griffuelhes, un ancien militant anarchiste. Il organise le 1er mai 1906 la première grève générale pour la journée de huit heures.

Ses effectifs bondissent à plus de cent mille membres sous l’impulsion de son secrétaire général Victor Griffuelhes, un ancien militant anarchiste. Il organise le 1er mai 1906 la première grève générale pour la journée de huit heures.

Quelques mois plus tard, au IXe congrès de la CGT, à Amiens, Victor Griffuelhes fait valoir ses vues dans une motion qui restera dans l'Histoire syndicale sous le nom de « Charte d'Amiens » et préconise la grève générale comme moyen de faire triompher la révolution et « l'expropriation capitaliste ».

Un syndicalisme libre de toute attache politique

Entre le congrès d'Amiens et la Grande Guerre, la CGT voit ses effectifs doubler jusqu'à atteindre environ 400 000 adhérents sur près de huit millions de salariés (une paille à côté des quatre millions de syndiqués britanniques et autant d'allemands).

Mais Victor Griffuelhes, contesté, est démis en février 1909 et remplacé quelques mois plus tard au secrétariat général par un jeune inconnu de trente ans, Léon Jouhaux. Il va demeurer à la tête de la Confédération jusqu’en 1947 (exception faite de l’Occupation) avant de recevoir le Prix Nobel de la Paix 1951 et fonder la CGT-FO (Force Ouvrière).

Mais Victor Griffuelhes, contesté, est démis en février 1909 et remplacé quelques mois plus tard au secrétariat général par un jeune inconnu de trente ans, Léon Jouhaux. Il va demeurer à la tête de la Confédération jusqu’en 1947 (exception faite de l’Occupation) avant de recevoir le Prix Nobel de la Paix 1951 et fonder la CGT-FO (Force Ouvrière).

En attendant, en 1914, Léon Jouhaux rejoint « l’Union sacrée », tout comme Jules Guesde, le dirigeant du parti socialiste (SFIO). Les conflits sociaux reprennent toutefois sans attendre la fin de la guerre. En novembre 1917 se rompt l'Union sacrée tandis qu'en Russie, Lénine et les bolchéviques s'emparent du pouvoir.

En 1919, une rivale se dresse devant la CGT. C'est la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), créée à l'initiative de la Fédération des syndicats féminins et du Syndicat parisien des employés du commerce et de l'industrie. Elle se veut réformiste et apolitique, fidèle à la doctrine sociale de l'Église.

La situation se gâte en 1920. La SFIO ne parvient pas à faire passer des réformes sociales. Quant à la CGT, elle multiplie les grèves tournantes à l’initiative de ses « comités syndicalistes révolutionnaires » (CSR) de tonalité anarchiste et lance une grève générale le 1er mai. Tout cela aboutit à un échec et n’empêche pas des licenciements massifs dans la métallurgie.

À la fin de l’année 1920, la SFIO se déchire au congrès de Tours. La majorité de ses militants rejoint le Parti communiste français (PCF) et fait allégeance à Lénine.

L’année suivante, le 25 juillet 1921, le XVIe congrès de la CGT s'ouvre au palais Rameau, à Lille, dans un climat de grande violence. Des coups de feu sont même tirés et l'on compte une trentaine de blessés.

Léon Jouhaux, réformiste bon teint, obtient la dissolution des comités anarchistes, les CSR. Mais il ne peut éviter le départ d’une minorité, un tiers environ des 700 000 adhérents. Proche du PCF et des bolchéviques, elle va constituer la CGT Unitaire.

Les deux frères ennemis referont leur union le 2-5 mars 1936, au congrès de Toulouse, avec l'aval de Staline, en prélude à la victoire du Front populaire. Bien que réunifiée, avec un total de cinq millions d'adhérents, la CGT va se montrer toutefois incapable de maîtriser le soulèvement spontané qui suit les élections et conduit à deux millions de grévistes.

C'est au secrétaire général du parti communiste Maurice Thorez qu'il reviendra de siffler la fin de la récréation le 11 juin 1936 : « Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue ».

Le pacte germano-soviétique de 1939 et l'invasion de la France en 1940 entraînent la CGT dans des dissensions autrement plus graves. Léon Jouhaux est déporté à Buchenwald cependant que René Belin, un autre dirigeant de la Confédération, devient ministre du Travail dans le gouvernement du maréchal Pétain !

Le pacte germano-soviétique de 1939 et l'invasion de la France en 1940 entraînent la CGT dans des dissensions autrement plus graves. Léon Jouhaux est déporté à Buchenwald cependant que René Belin, un autre dirigeant de la Confédération, devient ministre du Travail dans le gouvernement du maréchal Pétain !

Tout en collaborant indignement avec l'occupant, le régime ébranle les institutions de la IIIe République défunte, y compris les syndicats qui sont dissous le 9 novembre 1940 en tant qu'émanation de la lutte des classes.

Les jeunes technocrates de Vichy entament une rénovation sociale qui sera accélérée à la Libération.

Le programme du Conseil National de la Résistance

Le CNR, qui réunit des représentants de la Résistance, des partis de la France libre et des syndicats (CGT et CFTC), publie le 15 mars 1944 un programme d'action qui va devenir la référence commune à tous les partis et syndicats français jusqu'à l'avènement de la monnaie unique, au début du XXIe siècle.

Ce petit texte préconise un rôle accru de l'État et des syndicats dans la vie économique : « retour à la nation des grands moyens de production monopolisée (...), droit d’accès aux fonctions de direction et d’administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires (...), participation des travailleurs à la direction de l’économie, (...) reconstitution d’un syndicalisme indépendant doté de larges pouvoirs dans l’organisation de la vie économique et sociale, (...) sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ».

Dans cet esprit va se développer le paritarisme, autrement dit la gestion conjointe des organismes sociaux (Sécurité sociale, emploi, logement, médecine du travail, formation professionnelle...) par les syndicats ouvriers et patronaux. Elle est mise en oeuvre par l'ordonnance du 19 octobre 1945 (...).

Vos réactions à cet article

Recommander cet article

edzodu (07-06-2018 15:57:18)

Bonjour; Amis de Hérodote.net et autres lecteurs Que sont devenus les projets novateurs du CNR du 15 mars 1944 faisant du syndicalisme français une force autonome indépendante des partis politiq... Lire la suite

Jean Louis Taxil (28-06-2016 16:29:02)

L'ensemble remarquable des articles et des liens sont à lire. Après on ne confondrait pas, éventuellement, CGT et Compagnie Générale Transatlantique (Joke). Cdt

Francis Durner (16-06-2016 10:45:33)

Merci pour cet article qui nous comprendre la situation actuelle ancien représentant syndical je trouve la situation très inquiétante car à mon avis la ggt est trop obtus et la cfdt trop pas... Lire la suite

siska (13-06-2016 09:52:01)

Merci pour ce tour d'horizon remettant en perspective les actions des uns et des autres dans une période troublée et où les choses se complexifient. Article fort instructif que je partagerai avec ... Lire la suite