Aucun homme n'a connu dans l'Histoire moderne une gloire comparable à celle de Napoléon Ier. L'historien Jean Tulard rappelle qu'il se publie à son sujet, depuis sa mort, dans le monde, en moyenne un livre par jour !

Aucun homme n'a connu dans l'Histoire moderne une gloire comparable à celle de Napoléon Ier. L'historien Jean Tulard rappelle qu'il se publie à son sujet, depuis sa mort, dans le monde, en moyenne un livre par jour !

Son destin, aussi foudroyant que celui d'Alexandre le Grand, s'est accompli en moins de vingt ans, de son départ pour l'armée d'Italie (1796) à celui pour Sainte-Hélène (1815). De même qu'Alexandre a fondé un nouveau monde sur les dépouilles de la Grèce classique, il a déclenché des secousses telluriques qui ont donné naissance à notre monde. Cela sans l'avoir voulu...

Dès 1793, les jacobins (gauche révolutionnaire) s'étaient mis en tête de donner à la France ses « frontières naturelles » (sur le Rhin) et de renverser les « tyrans ». Jeune général victorieux, Bonaparte surgit quand la Révolution s'épuise à vouloir préserver ses conquêtes. Premier Consul, il rétablit la paix tant intérieure qu'extérieure et parachève l'oeuvre de la Révolution.

Mais l'Angleterre, qui ne tolère pas l'annexion d'Anvers, son débouché commercial sur l'Europe, va fomenter pas moins de cinq coalitions contre la France pour l'obliger à renoncer à ses « frontières naturelles ». Devenu Empereur des Français, Napoléon n'aura de cesse de leur résister, jusqu'à Waterloo.

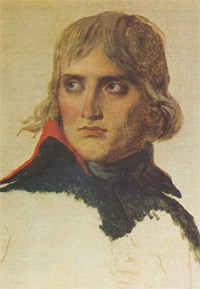

Le nouvel Alexandre

Issu de la petite noblesse corse, le futur Empereur des Français a vingt ans quand débute la Révolution française. Il est alors lieutenant d'artillerie. L'entrée de la France dans la guerre, en 1792, lui permet de démontrer ses talents de chef et de stratège.

Issu de la petite noblesse corse, le futur Empereur des Français a vingt ans quand débute la Révolution française. Il est alors lieutenant d'artillerie. L'entrée de la France dans la guerre, en 1792, lui permet de démontrer ses talents de chef et de stratège.

Premier Consul en 1799, le jeune Corse achève la Révolution avec des réformes qui imprègnent encore notre société et notre manière de vivre. Il promulgue le Code Civil, pacifie les relations entre l'État français et l'Église catholique et fonde la plupart des grandes institutions actuelles (préfets, Université, Banque de France, École polytechnique, Légion d'Honneur...).

Il lance aussi de grands travaux à Paris dont beaucoup ne seront achevés que sous le règne de Louis-Philippe Ier : la colonne de la Grande Armée (ou colonne Vendôme), le Temple de la Gloire (aujourd’hui église de la Madeleine), les arcs de triomphe du Carrousel et de l’Étoile, Bourse, le percement de la rue de Rivoli…

Devenu par son sacre Empereur des Français, Napoléon porte jusqu'à Moscou les idées de la Révolution et du siècle des « Lumières ». Par ses conquêtes, il révèle les Nations à elles-mêmes pour le meilleur et pour le pire (Italie, Espagne, Pologne, Allemagne, Russie, Égypte).

Il renverse le vieil empire germanique et prépare l'unification de l'Allemagne du Nord. Il relève aussi le nom de l'Italie. Pour cette raison, « l'Italie aime et a toujours aimé Napoléon », assure l'historien Luigi Mascilli Migliorini.

L'Amérique latine profite de la guerre menée par les Français en Espagne et au Portugal pour s'émanciper. Quant à l'Angleterre, ennemie héréditaire de la France, elle bâtit sur la défaite de celle-ci sa puissance à venir. Et l'on ne saurait oublier que le monde arabe est sorti d'une léthargie de plusieurs siècles suite à la malheureuse expédition d'Égypte.

Grâce à son art de la mise en scène, Napoléon 1er a donné à ses triomphes et à ses échecs une dimension épique que l'on peut seulement comparer à l'épopée d'Alexandre le Grand.

La face sombre de l'Empereur

Napoléon Ier apparaît aussi comme un être critiquable à maints égards.

Son insensibilité à la douleur humaine, son ascétisme et son peu d'appétence pour les plaisirs de la vie, la bonne chère et les femmes, le rapprochent de Robespierre, qu'il servit d'ailleurs avec zèle dans sa jeunesse. On a aussi reproché à Bonaparte le rétablissement de l'esclavage en 1802 dans les dernières colonies françaises et le mauvais sort fait au général mulâtre Alexandre Dumas, le père de l'écrivain.

Son ambition, tout entière asservie à sa propre gloire, a eu un coût élevé qui lui a valu le surnom de « l'Ogre » : au total environ neuf cent mille morts du fait de ses guerres (note). Elle l'a entraîné dans des entreprises néfastes et sans nécessité, comme en particulier la reconquête du pouvoir après son premier exil sur l'île d'Elbe (les « Cent Jours »).

Ces critiques, formulées dès son époque par Chateaubriand lui-même, sont reprises aujourd'hui, avec beaucoup moins de talent, par des auteurs soucieux de déboulonner les idoles. Même si elles ont un fond de vérité, Napoléon n'en demeure pas moins un homme d'État exceptionnel, un personnage fascinant et une source d'inspiration inépuisable pour les historiens, les romanciers et les cinéastes.

Cliquez pour agrandir De 1809 à 1812, Napoléon 1er dirige de près ou de loin toute l'Europe à l'exception notable de l'Angleterre et de la Russie... Mais les résistances prennent de l'ampleur à mesure que s'accroît sa puissance : paysans espagnols, tyroliens et napolitains ; bourgeois des grands ports et des villes industrielles qu'irritent le « Blocus continental »...

De 1809 à 1812, Napoléon 1er dirige de près ou de loin toute l'Europe à l'exception notable de l'Angleterre et de la Russie... Mais les résistances prennent de l'ampleur à mesure que s'accroît sa puissance : paysans espagnols, tyroliens et napolitains ; bourgeois des grands ports et des villes industrielles qu'irritent le « Blocus continental »...

L'Empereur des Français est amené à sévir et, pour imposer sa volonté, ne trouve souvent rien de mieux que d'annexer les territoires récalcitrants à l'Empire français. C'est ainsi que celui-ci en vient à compter 130 départements ! Une construction fragile et éphémère.

Vos réactions à cet article

Recommander cet article

Voir les 13 commentaires sur cet article

Bernie (04-12-2023 19:21:49)

Félicitations pour l'excellence, notamment picturale, de cet article.

Rédaction d'Hérodote (15-08-2019 19:18:31)

Arverne (15-08-2019 18:01:46)

Après avoir lu pas mal d'ouvrages historiques sur le sujet je m'interroge vraiment : Napoleon n'était-il pas avant tout corse : -par les péripéties (non épuisées historiquement et juridiqu... Lire la suite